"Fußballwunder: Von Bern bis Berlin": Vom Überwinden deutscher Tugenden

Manfred Oldenburg ("Das letzte Tabu", "Kroos") befasst sich in der Dokumentation "Fußballwunder: Von Bern bis Berlin" mit Höhen und Tiefen der Nationalelf seit 1954. Dabei wird deutlich, wie sehr sich die deutsche Volksseele in der DFB-Elf widerspiegelt - und diese umgekehrt auf die Stimmung im Land wirkt.

Am 4. Juli 1954 wird Deutschland mit einem 3:2-Sieg gegen die damals übermächtigen Ungarn erstmals Fußball-Weltmeister. 70 Jahre ist das "Wunder von Bern" demnächst her. Filmemacher Manfred Oldenburg ("Das letzte Tabu", "Kroos") nimmt das Jubiläum und die am 14. Juni beginnende Heim-Europameisterschaft zum Anlass, auf Höhe- und Tiefpunkte der deutschen Elf seit 1954 zu blicken und nachzufragen, was sie mit der Stimmung im Land zu tun hatten. Dabei wirkt das Narrativ im Dokumentarfilm "Fußballwunder: Von Bern bis Berlin" (ab Samstag, 1. Juni, bei MagentaTV+) nach beiden Seiten: Die DFB-Elf inspirierte oder deprimierte eine Nation. Doch natürlich spiegelten sich auch Werte und Befindlichkeiten Deutschlands im Spiel und Auftreten der Nationalmannschaft wider.

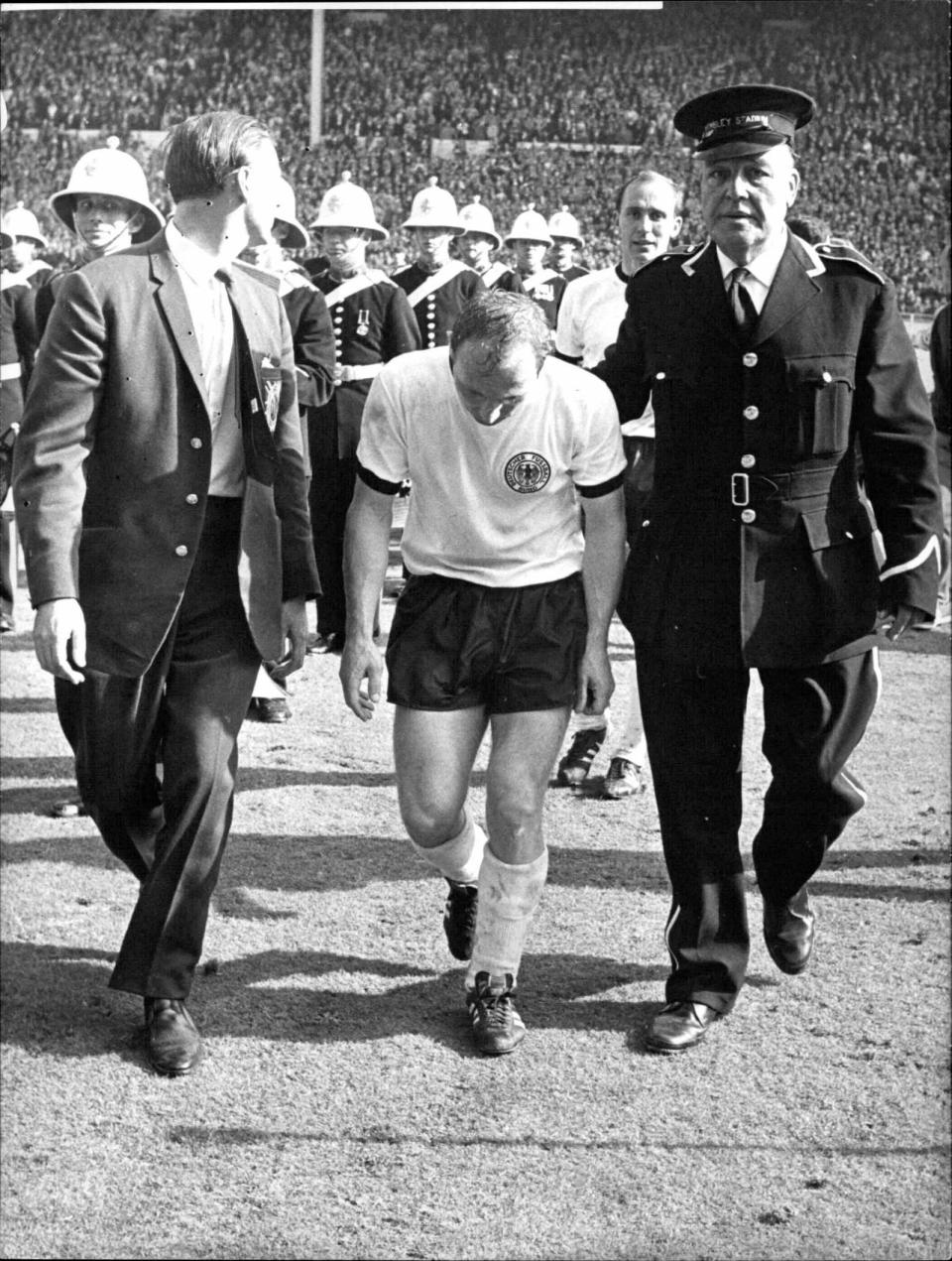

Es beginnt bei der gern zitierten eigentlichen Geburtsstunde der BRD mit dem überraschenden WM-Sieg 1954, der ersten Glückseligkeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Es folgt die Geburt der "deutschen Tugenden"-Moral der 60-er und 70-er, die im Finale von 1974 den Ausschlag gab, als Deutschland die schöner spielenden Niederländer im WM-Endspiel niederrang. 1990 schließlich folgte die vorgezogene deutsche Einheitsfeier im Rom. Deutschland siegte im Finale gegen Argentinien, wurde zum dritten Mal Weltmeister, und Teamchef Franz Beckenbauer nahm an, dass Deutschland nach der Wiedervereinigung mit den Spielern aus der DDR auf Jahre hinaus unschlagbar sei.

Als die Welt erstmals ein lockeres Schwarz-Rot-Gold kennenlernte

Erinnert wird auch an die WM 1978 in Argentinien. Sie fand im Land einer menschenverachtenden Militärdiktatur statt. Nicht nur, dass die deutschen Tugenden, das Rennen, Kämpfen und Beißen, hier nicht mehr ausreichten, um ganz hohe Ziele zu erreichen - der DFB-Tross gab in Südamerika mit dem Empfang eines prominenten Alt-Nazis im Trainingscamp und vielen haarsträubenden Aussagen rund um die Junta ein unglückliches Bild ab. Ein Spieler Manfred Kaltz sagte etwa: "Belasten tut mich nicht, dass dort gefoltert wird. Ich habe andere Probleme."

Auch die bleiernen 80er-Jahre werden von Oldenburg im Doku-typischen Zusammenschnitt von Spielszenen und Interviews mit Zeitzeugen und Reflexionen aus heutiger Sicht beleuchtet. Erinnert wird an Torhüter Toni Schumacher, der nach seinem brutalen Kung-Fu-Tritt im WM-Halbfinale 1982 gegen den Franzosen Battiston vorübergehend zum Inbegriff des "hässlichen Deutschen" wurde. Auch weil sich der geschockte Torwart nicht traute, sich nach dem Foul zu entschuldigen und er viele Meter entfernt von seinem Gegenspieler auf der Torlinie stehen blieb, als der Schwerverletzte behandelt wurde.

Schumacher spricht ebenso im Film, wie - meist über ältere Archiv-Interviews - die WM-Spieler Ottmar Walter (1954), Uwe Seeler (1966), Berti Vogts und Bernd Hölzenbein (1974), Karl-Heinz Rummenigge (1982, 1986), Lothar Matthäus und Rudi Völler (1990) und Philipp Lahm (2006, 2010, 2014). Natürlich kommt auch die x-te Wiedergeburt der Deutschen beim Sommermärchen 2006 zur Sprache, als die Welt erstmals ein lockeres Schwarz-Rot-Gold kennenlernte. Es folgte die Abkehr von den reinen deutschen Tugenden hin zum technisch-taktischen schönen Spiel unter Trainer Jogi Löw. 2010 und schließlich 2014, als man zum vierten Mal Weltmeister wurde, verantwortete er zwei beeindruckende WM-Auftritte.

Was man damals noch nicht wusste: Danach sollten wieder verkrampfte Jahre folgen. 2018 in Russland und 2022 in Katar schied man gar in der Vorrunde aus. Erst unter einem überraschend blitzartig gewandelten DFB mit Trainer Julian Nagelsmann und Sportdirektor Rudi Völler scheint das Bleierne nun wieder aufzubrechen. Auch wenn die meisten hier erzählten WM-Geschichten Fußball-Kennern vertraut sein dürften: Als Crash-Kurs des emotionalen Miteinanders von Nationalelf und Nation ist Oldenburgs 90-Minüter ein guter Warmmacher für die Euro 2024.

Yahoo Nachrichten

Yahoo Nachrichten