Analyse: Was sind die Folgen der Demos gegen die AfD?

Gegen die Partei ebben die Proteste nicht ab. Sowas hinterlässt Spuren. Nur welche? Ein Überblick über erste Zahlen – aus Umfragen, Wahlen, Demos und Mitgliedsanträgen.

Eine Analyse von Jan Rübel

Am Anfang waren es rund 80 Leute, die sich vor der Parteizentrale der Hamburger AfD versammelten. Es war der 11. Januar, der erste Tag nach den Enthüllungen des Medienunternehmens "Correctiv". Die hatten ans Tageslicht gebracht, was ohnehin mehr oder weniger offen in der AfD kursiert: Den Wunsch und den Plan, Deutschland homogener zu machen, und zwar durch Abschiebung und Passaberkennung von vielen Hunderttausenden. Das gefällt nicht jedem. Es könnte ja die Nachbarin treffen, den Kumpel oder den Arbeitskollegen. Oder den Ehepartner.

Seitdem sind die Demonstrationen gegen die AfD angeschwollen. Ihre Massivität haben alle überrascht, die Protestierenden und die Partei eingeschlossen. Nur die Wissenschaft zeigt sich skeptisch: "Solche Phänomene wird man nicht dauerhaft wiederholen", sagte Volker Kronenberg, Professor am Institut für Politische Wissenschaft und Soziologie der Universität Bonn, dem "NDR". Es ist klar: Massenbewegungen gab es immer, aber sie verschwanden irgendwann auch. Und es wird immer schwieriger, eine Gesellschaft durch Aktivismus tiefgreifend zu verändern; ein Hashtag ist schnell gemacht und zeitigt raschen Erfolg – aber von welcher Dauer?

Von der Straße in die Parlamente?

Die AfD jedenfalls zeigt sich beeindruckt. Nicht wenige Alphatiere der Partei versuchten die Zahlen der Demoteilnehmer kleinzureden – sogar von Inszenierung und Fälschung war die Rede, aber dies waren nur selbst Fälschungen. Was da alles auf die Straßen ging, war massiv. Wer die Partei nicht mag, geht nun eher raus aus der Komfortzone, denn wegmeditieren funktioniert nicht.

Noch ist es zu früh, um Auswirkungen auf das generelle Wählerverhalten zu sehen. Zwar hat eine bundesweite Forsa-Umfrage ermittelt, dass die AFD in der Wählergunst um zwei Prozent gefallen ist. Aber: Zum einen ist eine neue Rivalin in Gestalt des BSW rund um Sahra Wagenknecht in den Wettbewerb eingestiegen. Und die AfD kannte zum anderen in den vergangenen Wochen nur einen Anstieg in den Umfragen, da ist es quasi ein Naturgesetz, dass jeder Lauf einmal sein vorläufiges Ende findet.

Auch ist die AfD nach einer Forsa-Umfrage im Auftrag der "Ostsee-Zeitung" in Mecklenburg-Vorpommern stärkste politische Kraft mit 31 Prozent. Die SPD landet mit zehn Prozentpunkten Abstand auf Platz zwei. Der Befragungszeitraum war vom 10. bis 16. Januar - also nach der Veröffentlichung der Correctiv-Recherchen am 10. Januar.

Bei der Landrats-Stichwahl im thüringischen Saale-Orla-Kreis hat sich jedenfalls am vergangenen Sonntag der AfD-Kandidat nicht durchgesetzt, obwohl er den ersten Wahlgang noch gewonnen hatte. Der Politikwissenschaftler Torsten Oppelland von der Universität Jena sagte dazu der "dpa", der Einfluss der Demonstrationen sei schwer zu beziffern. Dazu lägen keine Daten vor. Die etwas höhere Wahlbeteiligung in der Stichwahl deute aber auf einen Mobilisierungseffekt hin. "Da kann die Demonstrationswelle durchaus einen Ausschlag gegeben haben."

Parteien wachsen

Die Proteste sorgen zweifellos für einen Schub, aber auf mehreren Seiten. Der "Spiegel" vermeldet, dass in die Grünen seit Anfang Januar rund 2600 Leute eingetreten seien – viel mehr als sonst. Auch CDU, CSU, SPD und Linke würden steigende Mitgliedszahlen angeben. Und die AfD sammelt ebenfalls mehr formelle Anhänger ein. Seit Jahresbeginn hätten rund 2500 Menschen einen Aufnahmeantrag gestellt, seit dem 10. Januar sogar um die 1900, berichtet das Nachrichtenmagazin.

Das heißt: Man sieht nun klarer. Zum einen blickten gerade die Ampelparteien in den vergangenen Monaten auf den Höhenflug der AfD wie das Kaninchen auf die Schlange; nun schütteln sie sich und reagieren. Und die Unionsparteien sehen, dass ihnen ein Konkurrent erwachsen ist, mit dem sich zu beschäftigen durchaus lohnt.

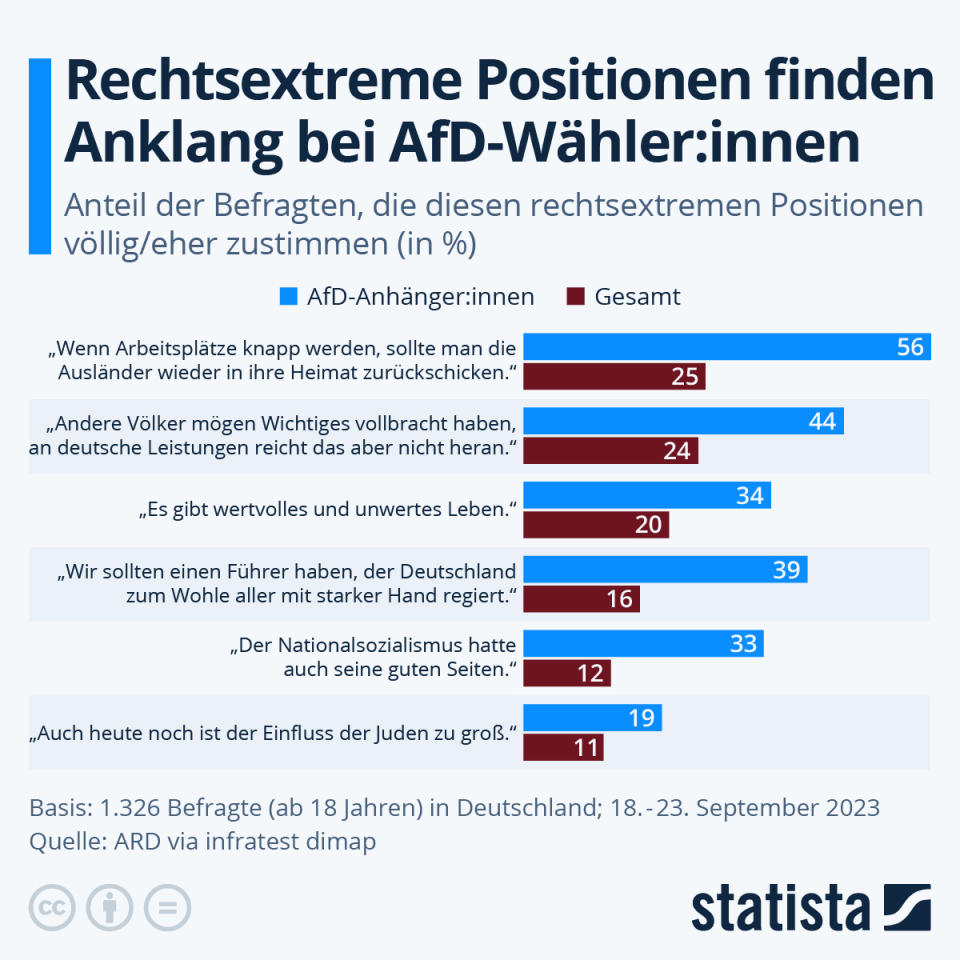

Und die Wähler sind auch mit ihrem Blick geschärft. Wer die AfD seit längerem beobachtet, weiß um den völkischen Charakter, der sich seit Jahren in der Partei durchgesetzt hat. Das ist längst keine Anti-Euro-Veranstaltung mehr. Manchen mag das nun abschrecken. Und wer die Ziele eines homogenen Ethnostaats gutheißt, bekennt sich jetzt eher dazu.

Das ist im Grunde gut für die Demokratie, denn ihr schaden Parteien grundsätzlich, wenn sie als Mogelpackungen daherkommen – egal, ob von links oder rechts. Gerade populistische Parteien sind programmatisch gesehen wie Quecksilber und daher für den Wähler nicht genau vorhersehbar, was sie mit Regierungsverantwortung genau anstellen würden. Hätte man Wählern, die 1932 mit einer Stimme für die NSDAP liebäugelten, gesagt, dass die Partei Konzentrationslager bauen will, wären möglicherweise einige wieder abgesprungen. Wer aber damals genau hinschaute, wusste, was unter faschistischer Regierung blühen würde.

Mehr zum Thema AfD lesen Sie hier:

Yahoo Nachrichten

Yahoo Nachrichten