Gewerkschaften wie die GdL streiken für kürzere Arbeitszeiten: Wie passt das zum akuten Personalmangel - auch bei der Bahn

Die Lokführer-Gewerkschaft GdL hat neue Warnstreiks bei der Bahn angekündigt. Schon nach nur zwei Tarufrunden erklärte GdL-Chef Claus Weselsky die Tarifverhandlungen für gescheitert. Das ist ungewöhnlich, hat aber einen Grund. Die GdL fordert kategorisch, die Arbeitszeit zu verkürzen. Lokführer sollten nur noch 35 statt 38,5 Stunden arbeiten. Dies kann auch ein Einstieg in die Vier-Tage-Woche sein. Die Deutsche Bahn AG lehnt eine Arbeitszeitverkrüzung ebenso kategorisch ab. Ihr fehlen schon jetzt Tausende Lokführer. Der Tarifstreit bei der Bahn steht beispielhaft für den Kampf um die Vier-Tage-Woche hier, und den Kampf gegen den Personalmangel dort.

Größer kann ein Gegensatz kaum sein. Auf der einen Seite fehlen in Deutschland über eine Million Arbeitskräfte. Auf der anderen Seite kämpfen wie die GdL gerade viele Gewerkschaften für kürzere Arbeitszeiten. Auch Politiker fordern eine Vier-Tage-Woche. Und im Umfragen wünschen viele Menschen, kürzer zu arbeiten und früher in Rente zu gehen. Wie soll das funktionieren?

Eine kleine Auswahl jüngster Meldungen zum Personalmangel: Berlin schränkt den Busverkehr auf Dauer ein – weil Hunderte Busfahrer fehlen. Der Ausbau der Wind- und Solarenergie kommt langsamer voran – weil Tausende Fachkräfte fehlen. Restaurants schließen und Läden öffnen kürzer – weil sie kein Personal finden. In Schulen fällt Unterricht aus – weil Lehrkräfte fehlen. Und wer viel Bahn fährt, kennt diese Durchsage: „Wegen Personalmangels fällt der Zug leider aus.

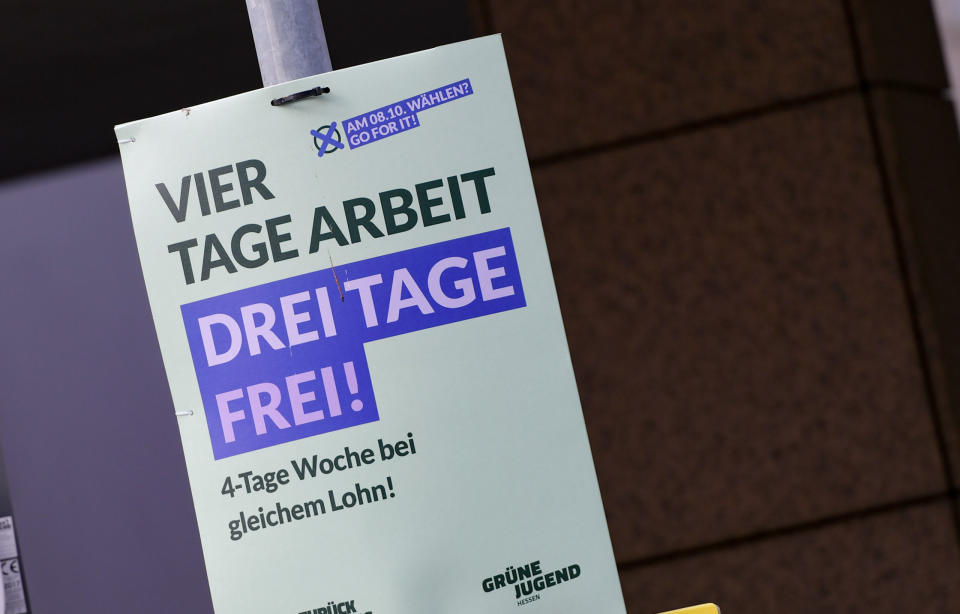

Dennoch streikt die Eisenbahnergewerkschaft GDL für eine Arbeitszeitverkürzung. Die IG Metall fordert kürzere Arbeitszeiten für Stahlarbeiter und den Einstieg in die Vier-Tage-Woche. Die fordern auch SPD und Linke. Die SPD hat sogar eine 25-Stunden-Woche bei vollem Lohn- und Personalausgleich beschlossen. Und Kanzler Olaf Scholz ist gegen eine längere Lebensarbeitszeit.

Dabei geht der Personalmangel gerade erst los. Aktuell können Arbeitgeber in Deutschland 1,7 Millionen Stellen nicht besetzen. Trotz der Rezession. Wie soll das in einem Aufschwung werden? Falls es ihn gibt. Denn der Mangel an Arbeitskräften ist zur wichtigsten Wachstumsbremse geworden. Der absehbare Rückgang des Arbeitsvolumens begrenze das Wachstumspotenzial, schreibt der Sachverständigenrat.

Die Wirtschaftsweisen warnen „Mit dem Renteneintritt der Babyboomer beginnt aktuell eine akute Phase der demografischen Alterung“. Arbeitsmarktforscher haben die Folgen längst ausgerechnet: Der Personalmangel in Deutschland wächst – innerhalb nur einer Generation auf rund fünf Millionen.

Wie passen dazu Forderungen nach kürzeren Arbeitszeiten? Dazu lohnt ein Blick auf die Argumente der Gewerkschaften.

GDL: Weniger arbeiten gegen den Personalmangel

Der Arbeitskampf bei der Bahn: Die Gewerkschaft GgL fordert zusätzlich zu einer zweistelligen Gehaltserhöhung die Verkürzung der Arbeitszeit bei vollem Lohnausgleich von 38,5 auf 35 Stunden, also um rund zehn Prozent. Diese kürzere Arbeitszeit soll dann auch einfacher auf vier Tage in der Woche verteilt werden können. Dies soll den für Lokführer üblichen Schichtdienst attraktiver machen - und gegen den Personalmangel helfen.

Die Bahn hält das für unrealistisch. Ihr fehlen bereits 3.700 Lokführer und tausende weitere Kräfte im Fahrdienst. Im Falle einer Arbeitszeitverkürzung müsste die Bahn laut Rechnung des Instituts der Deutschen Wirtschaft (IW) 10.000 Beschäftigte einstellen. Woher sollten sie kommen?

Tarifrunde in der Stahlindustrie: Die IG Metall fordert neben 8,5 Prozent mehr Geld eine Verkürzung der Arbeitszeit von bisher 35 Stunden bei vollem Lohnausgleich. Ziel der IG Metall ist der „der Einstieg in die Vier-Tage-Woche, die dadurch in vielen Bereichen möglich wird“, sagte Bezirksleiter Knut Giesler. Nur so ließen sich Arbeitsplätze sichern – und neue Fachkräfte gewinnen.

Ein Beispiel im Kleinen: Was Gewerkschaften im Großen fordern, setzen einige Unternehmen im Kleinen längst um: Sie locken Personal mit kürzeren Arbeitszeiten. Zum Beispiel Sascha Halweg in seinem Restaurant „Blümchen“ in Freiburg. „Der Tarifvertrag sieht eine Wochenarbeitszeit von 39 Stunden vor. Bei uns werden 31 Stunden pro Woche gearbeitet, für das gleiche Geld“, sagte er laut tagesschau.de. Die Alternative sei, aus Personalmangel Ruhetage einzuführen oder ganz zu schließen. Seine einfache Rechnung: „Was kann ich mir eher leisten: Gäste zu verlieren oder mehr zu zahlen?“

Halwag macht aber auch klar, was das für die Angestellten bedeutet: „Ich kann aus meinen Leuten mehr rausholen“. In anderen Branchen gehe das nicht, etwa bei Lokführern. „Dessen Performance wird durch eine Lohnerhöhung oder eine kürzere Arbeitszeit nicht besser."

Die Beispiele zeigen drei Probleme bei dem Versuch, den Personalmangel mit kürzeren Arbeitszeiten zu lindern.

Teufelskreis: Personalmangel, Druck, Arbeitszeit

Der Mangel an Personal hat die Arbeit in vielen Branchen und Berufen bereits stark verdichtet. Vielfach beschrieben ist dies für Gesundheits-, Pflege- und Erziehungsberufe. Der ideale Ausweg wäre es, mehr Personal einzustellen. Doch das ist nicht verfügbar. Die hohe Arbeitslast führt daher zu Forderungen, die Arbeitszeit zu verringern. Die Personallücke würde dadurch noch größer. Um sie zu schließen, müssten noch mehr Menschen eingestellt werden. Die gibt es aber nicht. Die Belastung bei der Arbeit steigt.

Vier-Tage-Woche: Was Einzelnen hilft, verschärft das Problem

Für einzelne Unternehmen kann die Rechnung dennoch aufgehen. Bei der Bahn fehlten Arbeitskräfte, „da müssen wir das Schichtsystem attraktiver machen“, argumentiert GdL-Chef Weselsky. Und richtig: Kürzere Arbeitszeiten bei höheren Gehältern macht den Job als Lokführer attraktiver. Auch Busfahrer ließen sich für mehr Geld bei weniger Arbeit leichter finden. Das gilt auch für die Kellner im Restaurant „Blümchen“. Insgesamt aber verlagert dies das Problem nur. Durch kürzere Arbeitszeiten gibt es ja nicht mehr Arbeits- und Fachkräfte. Sie werden nur aus anderen Berufen abgeworben, wo sie dann fehlen.

Dafür ein anderes Beispiel: Im Öffentlichen Dienst streikt die Gewerkschaft Verdi aktuell auch für eine Stadtstaaten-Zulage gegen den Personalmangel in Metropolen. Sollte die Zulagen mehr Personal aus dem Umland in die Städte locken, würde dies den Personalmangel im Umland verschärfen.

Zwei Argumente sprechen auch aus gesamtwirtschaftlicher Sicht dennoch dafür, diese Mechanismen wirken zu lassen. Zum einen können attraktivere Arbeitsbedingungen Menschen, die bisher nicht oder nur teilweise erwerbstätig sind, dazu bewegen, überhaupt oder mehr zu arbeiten. Hier gibt es noch Spielraum, vor allem bei Frauen und Älteren. Allerdings ist dieser Spielraum nicht groß, denn die Erwerbsbeteiligung ist in Deutschland im internationalen Vergleich schon hoch.

Zum anderen führt der härtere Wettbewerb um Personal dazu, dass Arbeitskräfte in produktivere Unternehmen und Branchen wechseln, die sich dies leisten können. Weniger produktive Unternehmen müssen dann aufgeben. Öffentliche Dienstleistungen werden teurer.

Folgen: Arbeitszeiten, Kosten und Inflation

Kürzere Arbeitszeiten bei vollem Lohnausgleich bedeuten in aller Regel höhere Kosten. Blümchen-Betreiber Halwag hat recht: Die wenigsten Firmen können die kürzere Arbeitszeit ausgleichen, indem sie mehr als ihren Leuten herausholen. Höhere Kosten bedeuten höhere Preise. Die jüngste Inflationswelle war erst durch Materialmangel, dann durch steigenden Energiepreise getrieben. Mittlerweile sind steigende Personalkosten zum größten Risiko für ein Comeback der Inflation geworden.

Vier-Tage-Woche: Arbeitszeit und Produktivität

Für Aufsehen sorgen Studien zum Zusammenhang von Arbeitszeit und Produktivität. Ihre These ist meist: Wird die Arbeitszeit verkürzt und die Zahl der Arbeitstage reduziert, erzielen Beschäftigte und ihre Unternehmen dennoch die gleichen, teilweise sogar bessere Ergebnisse. Die Beschäftigen seien zudem zufriedener. Auch wir haben mehrfach über solche Studien berichtet.

Ihnen eigen ist, dass sie sich meist auf Büro-Arbeit beziehen. Auf viele Berufe in der Produktion oder in Dienstleistungen sind sie nicht übertragbar. Kürzere, vor allem flexiblere Arbeitszeiten können bei besserer Organisation in einigen Berufen, Branchen und Unternehmen die Produktivität erhöhen. Übertragbar auf die Gesamtwirtschaft ist dies allenfalls begrenzt. Auch die Erfahrung, dass das Produktivitätswachstum in Deutschland trotz des Trends zu kürzeren Arbeitszeiten abnimmt, spricht dagegen.

Fazit: Streik der GdL für kürzere Arbeitszeit als Vorbote kommender Konflikte in der alternden Gesellschaft

Der Wunsch auch der GdL ist verständlich: Viele Menschen möchten weniger und kürzer arbeiten. Die Vier-Tage-Woche ist populär. Der Personalmangel führt sogar dazu, dass ihre Chancen steigen, dies am Arbeitsmarkt auch durchzusetzen. Unternehmen werden kürzere Arbeitszeiten anbieten, um Pesonal zu gewinnen. Für Deutschland insgesamt wird dies den Mangel an Arbeitskräften aber verstärken.

Um den Wohlstand zu sichern, müsste entweder die Produktivität extrem steigen. Das ist nicht in Sicht. Oder das Arbeitsvolumen muss annähernd stabil bleiben. Dazu müssen entweder mehr Menschen arbeiten. Oder die Erwerbstätgen müssen mehr arbeiten. Das kann in der Woche sein, übers Jahr oder im gesamten Leben.

Im internationalen Vergleich arbeiten die Menschen in Deutschland übrigens eher wenig. Die Wochenarbeitszeit ist relativ kurz. Der Urlaub ist vergleichsweise lang. Das Roma-Herzog-Institut schätzt es auf Grundlage von Daten aus der EU so ein: In Deutschland sei die mit Arbeit verbrachte Lebenszeit in die kürzeste der EU , außer Luxemburg.

Yahoo Nachrichten

Yahoo Nachrichten